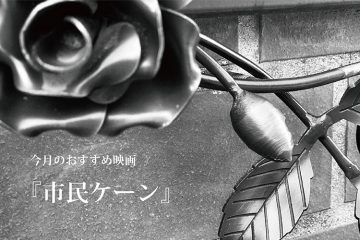

今月のおすすめ映画 『市民ケーン』

-Rose Bud-

「薔薇の蕾」のことだ。

「薔薇の蕾」で聞いてピンと来る人は、映画好きだと思う。

ぼくの映画の師匠は、宮崎晃といって、映画「男はつらいよ」シリーズや「あらいぐまラスカル」など日本アニメーション系のシナリオを数多く書かれた方だ。

ここより先生と呼称するが、その先生がよくおっしゃておられていたのが、「どんな映画にでも必ず欠点はある重要なのは、観客が気になってしまうのか、しまわないかだ」ということだ。

どんな名作・傑作でも完璧なものは存在しない。その例証としてあげるのが、「薔薇の蕾」のはなしだ。

「薔薇の蕾」とは、映画『市民ケーン』において、物語を推進させる最重要ワードのことだ。

その物語の出だしはこうなっている。

監督でもあるオーソン・ウェルズ演じる新聞王・ケーンが、「薔薇の蕾」と呟いてひとり大豪邸で孤独のうちに息を引き取る。彼が残したこの謎の言葉とは。新聞記者がその意味を探るべく取材を開始する……。

映画『市民ケーン』はいうまでもなく、史上最高の映画として名高い。いわば映画のキング・オブ・キングズだ。だが、そんな名作にだって、致命的な欠点をはらんでいる。

紹介したあらすじを読み返してほしい。『ケーンが、「薔薇の蕾」と呟いてひとり孤独のうちに大豪邸で息を引き取る。』とある。

ということは、ひとり孤独のうちに死んだはずの人間の最後の言葉は誰も知り得ないはずだ、観客は別として。

実際、ナースが室内に入ってくるのはこと切れてからだ。死の瞬間、ケーン以外部屋には誰も居ない。誰がこの言葉を他の登場人物にもたらしたのか。これは本編以上の「謎」だ。

「……でも、この矛盾を指摘した人に、僕はあったことがない」と先生は言う。

そしてこう続ける。

「だれも気づかない。気にも留めない。それこそが、傑作というものなんだよ」

大傑作に存在する初歩的な、致命的にもなりうる凡ミスの存在に驚き、僕たちが黙り込んでいると、先生は、この話には続きが少しある、と続ける。

監督であるオーソン・ウェルズ自身、このことに気づいていたフシがあるというのだ。

というのも物語の後半、取材を受けた元執事が、ケーンの最期の言葉「薔薇の蕾」を私は聞いたととってつけたように語り出すシーンがあるからだ。

しかし、冒頭シーケンスの映像内にはケーンしかいない。もちろん、カメラは部屋の中のすべてを見せてくれるわけじゃないし、執事がベッドの下に隠れていたり、ミッション・インポッシブルばりに天井からぶら下げられている可能性も否定できないが、他者の存在を匂わせる演出は一切ない。また、これは観て確認してほしいのだが、ここでの執事のセリフ回しがなんとも不自然なのだ。

この奇妙な点。もしかすると撮影中、矛盾にはたと気づいてしまった監督オーソン・ウェルズが、エクスキューズとして付け足したんじゃないか。「もちろん、全部わかって上でやっているよ、冒頭? あれは狙いだよ、孤独を表現するためのね」なんてうそぶきつつ。

「そういう声がね、聞こえちゃうんだよねぇ」

先生はそう最後にいって、この話を結ぶ。

***

これほどの傑作にも穴がある。どんな作品にも必ず何か欠点がある。重要なのは、観客がそれが気になってしまうかそうじゃないか。とはいえ、「傑作」になる保証はどこにもない。だからこそ穴は必ずあると考え、気を緩めることなく創作と向き合うということが大事なのだと思う。と、なんとか教訓的な着地めいたことができたので、話を締めたいと思う。

撮影や演出のアイデアがめいっぱい詰め込まれた世紀の傑作『市民ケーン』。いまやもうパブリックドメインとなっているので、一度、探してご覧いただきたい。

(おまけ情報。一箇所、もろ日本語が出てくるシーンがあり。フォントがなかなかオツですよ)